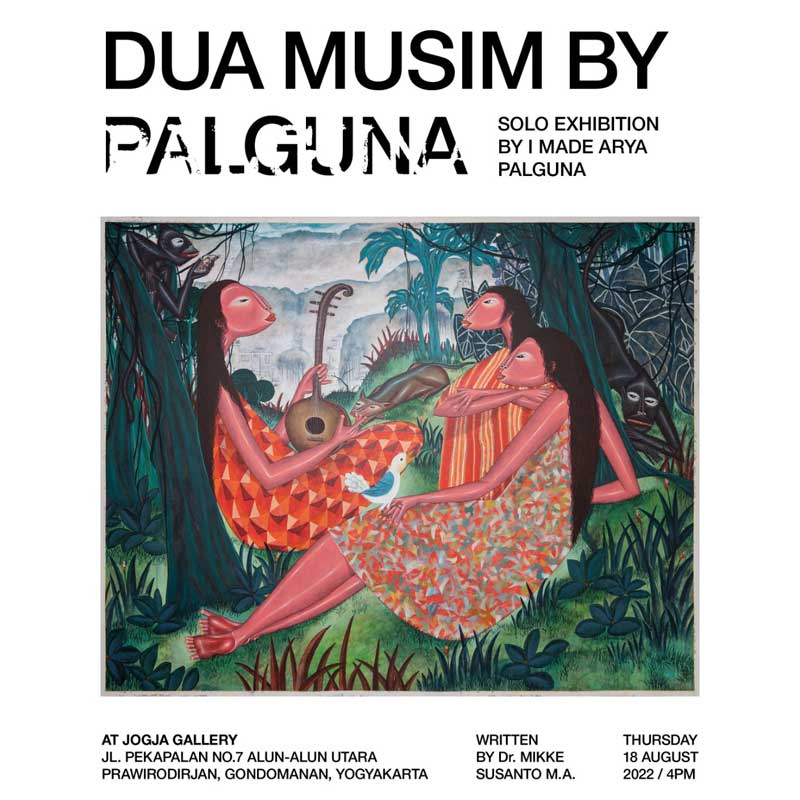

Dua Musim, Jogja Gallery,18 – 28 Agustus 2022

KAMPUNG HALAMAN

Esai oleh Mikke Susanto

(Anggota Dewan Kebudayaan DIY & Staf Pengajar ISI Yogyakarta)

“Dua Musim”, begitu Palguna menjuduli pamerannya kali ini. Semula saya belum paham benar apa maksud dari judul pamerannya tersebut. Setelah beberapa kali diskusi barulah saya menyadari ada yang sedang diresahkan. Palguna menyempatkan menulis catatan pada saya di akhir Juli lalu seperti ini.

“Dua Musim”, begitu Palguna menjuduli pamerannya kali ini. Semula saya belum paham benar apa maksud dari judul pamerannya tersebut. Setelah beberapa kali diskusi barulah saya menyadari ada yang sedang diresahkan. Palguna menyempatkan menulis catatan pada saya di akhir Juli lalu seperti ini.

Ketika 4 tahun lalu saya mulai pindah ke Bali, ke kampung halaman. Ada rasa sedih, suka dan duka menyelimuti. Tapi seiring sejalan dengan perkembangan dan situasi saya sebagai pribadi. Semua bisa tertangani dengan baik. Baik situasi saya sebagai seniman atau sebagai kepala keluarga. Memang sebuah keputusan yang berat untuk pindah dan menetap kembali di Bali. Meskipun itu kampung halaman sendiri. Mungkin bagi sebagian orang itu hal yang mudah, tapi bukan buat saya dan keluarga.

Apalagi di tengah profesi sebagai seniman dengan segala ego dan tanggung jawabnya. Semua hal menjadi baru, semua harus mulai dari awal. Menghadapi kendala-kendala yang datang dari pribadi maupun lingkungan. Sesuatu tantangan sekaligus perjuangan bagi kami.

Keresahan jelas terpatri dalam tulisan di atas. Bagaimana tidak, Palguna lahir, minum dan makan dari tanah air Bali. Juga mengalami masa remaja berpayung kearifan lokalnya yang kuat. Tidak lupa turut mencangkok berbagai pemikiran awal sebagai pemuda akil baliq yang hidup di masa pascamodern. Pulau dengan ragam dan kompleksitas global, pertarungan antara hidup sebagai remaja yang diasah oleh tradisi-spiritual yang ketat, bercampur dengan keangkuhan gaya hidup bebas ala turis asal luar Bali.

Pada masa setelahnya, menginjak usia setengah matang ia hidup di Yogyakarta. Tepatnya sebagai mahasiswa sejak 1996 di ISI Yogyakarta. Kota seberang laut yang memiliki tradisi Mataram ini berbeda dengan Bali. Meskipun bisa dikatakan antara Bali dan Yogyakarta sama-sama dalam payung kearifan lokal yang kental. Di kota ini ia mengalami perubahan pemikiran. Kuliah, srawung, dan segala perjumpaan dengan banyak rekan, sampai seniman, dosen, peneliti, ilmuwan, budayawan, kolektor antar wilayah berimbas pada ideologinya. Belum lagi ketika ia diundang melakukan aktivitas seni di banyak negara, turut membentuk perangainya sebagai seniman Yogya. Seturut dengan itu, tugasnya sebagai suami (dari Herlina Sidabalok yang dinikahinya pada 1 September 1999) dan ayah dari 4 anak yang tumbuh di kota pendidikan makin melekatkan kesan dan gairah bahwa Yogyakarta adalah kotanya kini.

“Kepulangan”-nya ke Bali pada 2018 menjadi persoalan. Ia merasakan bahwa peralihan geografi, geo-politik, dan geo-sosial bukan kehendaknya sendiri. Ada hal yang “memaksa” diri dan keluarganya untuk mengalami transformasi ruang-waktu baru. Saya menulisnya “ruang-waktu” mengikuti pendapat Einstein bahwa ruang dan waktu merupakan 2 bersaudara yang tak terpisahkan. Uniknya, persoalan ini ditangkap sebagai topik penting dalam karya-karyanya. Palguna jelas menyadari perubahan ruang-waktu sebagai pengalaman penting. Pengalaman yang inspiratif dan memiliki kedalaman secara psikologis dan estetis, sehingga patut untuk diangkat sebagai persoalan bersama (baca: karya seni).

Jelas sekali, pada pameran kali ini “kampung halaman” diangkat sebagai objek dalam pamerannya. Kampung halaman yang mana sesungguhnya yang diekspresikan? Secara biologis (geografis), Bali adalah tempat kelahirannya. Ibu Pertiwi bagi tubuh fisiknya. Namun jangan lupa, Yogyakarta adalah wilayah penting baginya sebagai pelukis yang memiliki karakter dan identitas. Ia mencetak sejarah sebagai pelukis asal Yogyakarta yang mendunia. Yogyakarta adalah Ibu pertiwi bagi tubuh non-fisiknya.

Apa yang dialami Palguna sesungguhnya bukan perkara baru dalam dunia seni rupa. Peralihan ruang-waktu yang dialami pelukis secara langsung maupun tidak, menarik untuk diungkap sebagai kisah penting. Peralihan ruang-waktu seringkali melandasi narasi kehidupan para maestro sebagai ruang “tanpa kemapanan yang tak berkesudahan”. Adagium “Siapa yang terus berpindah, ia terus hidup” berlaku untuk kasus ini. Perpindahan, peralihan maupun transformasi fisik telah memberi narasi perihal perubahan pemikiran, termasuk beberapa diantaranya memicu lahirnya makna dan karya-karya penting sekaligus kontekstual dalam diri perupa yang mengalaminya.

Meskipun tidak seluruh kasusnya sama dengan Palguna, pelukis Raden Saleh misalnya, menarik untuk dikaji. Raden Saleh selama hidupnya sering mengalami peralihan ruang-waktu yang signifikan. Sejumlah karya-karyanya bahkan menandai situasi dan kondisi ruang-waktu yang dialaminya. Dimulai dari saat ia di Jawa, Belanda, Belgia, Jerman, Prancis, dan beberapa wilayah Eropa lainnya, lalu kembali ke Jawa. Dalam setiap ruang-waktu ia melahirkan lukisan yang tidak hanya berguna untuk dirinya, tetapi juga bagi wilayah tersebut, setidaknya sebagai bentuk dokumentasi geografis. Sampai lahirnya Penangkapan Pangeran Diponegoro (1857) yang dapat ditafsir sebagai bentuk ambang dan ambiguitas ruang-waktu fisik dan pemikirannya sebagai manusia Jawa sekaligus sebagai pemikir modern Barat (Eropa).

Pelukis lain–dengan cerita lain–juga terjadi pada Basoeki Abdullah, Affandi, Salim, Kuslan Budiman, Arahmaiani, Heri Dono, Dadang Christanto, Entang Wiharso serta beberapa lagi lainnya. Mereka mengalami beragam persoalan di setiap peralihan ruang-waktu. Peralihan tersebut kerap melahirkan berbagai konsep ideologi hingga konsep visual yang baru dan berbeda-beda pada karya yang dilahirkan. Sejumlah peseni kontemporer Indonesia yang lebih muda dewasa ini ada yang belajar (formal/nonformal) di luar negeri, lalu hidup di antara banyak negara. Simpul menarik yang kerap menjadi polemik terkait peralihan ruang-waktu adalah perkara identitas mengambang, nasionalisme yang ilusif, maupun pemikiran yang serba abu-abu (diaspora, indo, maupun lahirnya “alienasi” baru kini dan nanti).

Namun ada hal yang menarik dalam diri Palguna. Kasusnya mungkin tidak seluas yang dialami Raden Saleh, Basoeki Abdullah, maupun Affandi. Dari peralihan antar propinsi saja setidaknya ia mencatat bahwa persoalan identitas, karakter, dan pengaruh lingkungan sesungguhnya telah memberi ide yang berbeda dalam pikiran dan karya-karyanya. Seperti yang ia tuliskan pada saya di bawah ini.

Namun sejatinya ada perbedaan mendalam secara batiniah, dalam berolah karya di Jogja dengan Bali. Kalau di Jogja mungkin untuk belajar, mengejar karakter dan jatidiri sangatlah baik, dan terbaik malahan. Karena kita ditempa di dalam iklim kampus dan lingkungan seniman yang saling bersinggungan maupun berkompetisi dalam berolah seni. Tapi seiring waktu ada rasa kejenuhan yang melanda ketika rutinitas yang monoton. Dari ketemu seniman, pelaku seni, galeri dan kadang kolektor. Putaran pembicaraan hanya hal-hal tentang berkesenian saja. Jadi itu menjadi salah satu pembeda saya kira. Dimana bisa saya bilang “flat”.

Di Bali mungkin iklim berkesenian lebih dinamis karena memang masyarakat Bali hidup dengan seni itu sendiri. Dari pagi hingga sore tidak terhindar dari hal-hal berunsur seni. Berkesenian menjadi sesuatu yang biasa dan lumrah. Bahkan seniman bukan ‘barang’ aneh bagi masyarakat. Di tengah kesibukan dalam dunia berkesenian, irama keseharian yang lain dan beragam juga tidak bisa dielakkan. Yakni kegiatan adat istiadat yang kadang datang tiba-tiba, bahkan memakan waktu yang berhari-hari dalam prosesinya.

Ungkapan perupa yang pernah mengikuti Shanghai International Contemporary Art Exchange 2018 ini mengenai perbedaan wilayah Yogya dan Bali, jelas sekali, kan? Lalu bagaimana ia mengungkapkan kegelisahan tentang 2 musim, 2 peralihan ruang-waktu, 2 kampung halamannya dalam bahasa visual?

Secara umum, nyaris tidak ada perbedaan signifikan antara lukisan yang pernah dibuat oleh peraih Nokia Asia Pasific Art Award 2000 ini. Baik yang dikerjakan di Yogyakarta dan Bali keseluruhannya memvisualisasikan figur-figur anonimus, karikatural-alienatif. Dengan bebas ia membentuk figur, tanpa batas anatomi yang formal-konvensional. Warna-warna figur merah muda hingga kecoklatan dengan teknik visualisasi campuran: ada model yang bersifat tiga dimensional dan ada yang datar saja, dua dimensional. Meskipun ada figur bervolume, tetapi lukisannya sama sekali tidak mengakui adanya realitas. Tangan dan kaki figur tampak seperti pipa bervolume, tetapi jelas gaya lukisannya bukan realistik. Lebih cocok bila gaya lukisannya dimasukkan ke dalam gaya dekoratif baru, dengan catatan khusus.

Justru hal yang membedakan atau setidaknya saya sebut mencitrakan ide tentang “Dua Musim” ini ada pada karya Enigma (2022). Karya ini menghilangkan wajah, diganti dengan kotak-kotak berwarna menandakan sifat kabur (blur), penuh misteri pikiran dan sekaligus visual. Sepertinya Palguna merekam kegelisahan tentang dua musim/ ruang-waktu/ kampung halamannya dengan perubahan yang tak berkesudahan. Enigma menyeruak seperti halnya ketidakpastian hidup sekaligus menegaskan bahwa kondisi-situasi yang penuh dinamika. Lukisan Enigma mematri sebuah tanda, bahwa pikirannya sedang tidak bisa bekerja dengan baik.

Selebihnya, karya-karya bertajuk Bonding (2022), Dunia bersemi (2022), Enjoy the Sun Dawn (2022), Keep Calm (2022), No Hand-up (2022), memberi petunjuk bahwa dunia tengah mengubah diri Palguna. Hidup memintanya untuk rileks. Adapun pada karya We are One (2022), atau pada Tolerance (2022) menegaskan bahwa dirinya mulai menyadari adanya perubahan dan adaptasi telah menyatu sekaligus dapat menerima keadaaan. Yang mungkin perlu didiskusikan lebih dalam, dari sejumlah puluhan karya dan instalasi yang dipamerkan adalah persoalan “irama” karya. “Irama” atau dramatisasi visual dari lukisan-lukisan Palguna tampak datar. Drama hidup atau kegelisahannya yang turun naik saat mengalami transisi “Dua Musim” belum cukup terimplementasikan dengan syahdu. Mungkinkah Anda justru yang bisa melihatnya, siapa tahu?

Namun, simpul utama dari pameran ini adalah kita sedang menyaksikan Palguna tengah mengalami kegelisahan, perubahan dan adaptasi, sekaligus penerimaan atas takdir dirinya memiliki dunia ganda. Dari pameran ini pula, saya serasa melihat pengalaman Raden Saleh pada saat mulai pengalami keterbelahan jiwa. Pengalaman tersebut kini tengah melekat pada diri Palguna. Bisa jadi akan melahirkan karya penting, bisa juga malah biasa saja. Tapi, nikmati saja Bro …. Dunia tengah memintamu bekerja lebih keras. +++